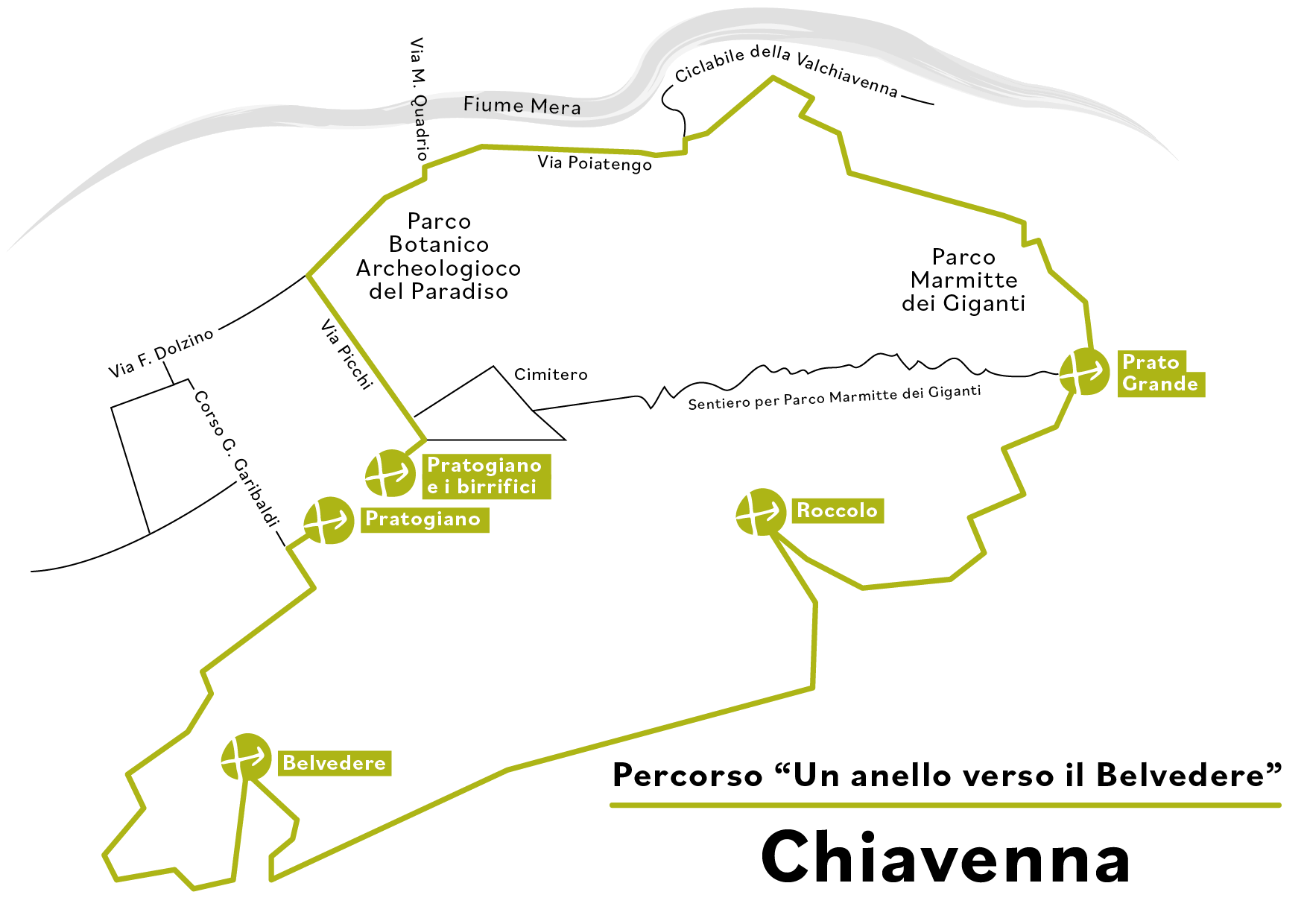

"Un anello verso il Belvedere"

La storia incontra la natura in questo percorso escursionistico ad anello su sentiero di montagna. Sono consigliate le scarpe da trekking, NON percorribile con passeggini.

Il percorso è raccomandato per tutti quelli che amano emozionarsi nella natura ricercando le tracce lasciate da chi è passato prima di noi. Aneddoti, storia, musica e innovazione convivono in questo itinerario capace di farci puntare lo sguardo su Chiavenna come se fossimo dietro a una grande macchina fotografica.

LUNGHEZZA: circa 4 km

DURATA: circa 1 ora e 30 minuti

Scopri il percorso in modo autonomo e libero…lasciati stupire!

Pratogiano

Il parco, quando è stato realizzato, era considerato uno dei fiori all’occhiello di Chiavenna tanto che Melchiorre Gioia, uno tra i numerosi e illustri uomini che agli inizi dell’Ottocento visitarono Chiavenna, rimase colpito da questo parco, dai suoi eleganti viali alberati e dai “bei casini” (i crotti).

Addossati alla montagna, infatti, fanno da sfondo i crotti, alcuni dei quali realizzati in bello stile architettonico e con materiali di pregio (generalmente quelli appartenuti alle famiglie importanti di Chiavenna).

È datato 1826 uno scritto di un gentiluomo di Ponte in Valtellina che descrive i crotti come “eleganti casini […] in contatto con le rupi, i cui spiragli vi conducono dalla cavità del monte preziose aure di freschezza, per cui freschi e preziosi vi si conservano i dolci doni di Bacco a somma invidia di altri ragguardevoli paesi e di città fortissime che non hanno tale privilegio della natura”.

Curiosità singolare e rappresentativa dell’importanza storica e culturale che Pratogiano ha avuto nel corso della storia locale, risale al 12 settembre 1920, quando in questo parco, per la prima volta, fu eseguito l’Inno a Chiavenna musicato dal maestro Adolfo Bossi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano su versi scritti da Giovanni Bertacchi.

Ascolta

Belvedere

Il Belvedere rappresenta il terrazzo panoramico sulla cittadina, realizzato lungo la mulattiera per la frazione di Uschione; da qui è possibile ammirare dall’alto tutta Chiavenna ed osservare anche la cornice delle montagne della Valle Spluga e della Val Bregaglia.

La sua realizzazione è datata 1898, ad opera della Pro Chiavenna, la terza Pro Loco più antica d’Italia, nata inizialmente col nome di “Società per l’abbellimento di Chiavenna” con lo scopo di realizzare interventi di ornamento della cittadina.

A distanza di 126 anni, nel 2024 la Pro Chiavenna, grazie anche ai fondi concessi dalla Comunità Montana della Valchiavenna, ha intrapreso un’opera di valorizzazione architettonica del luogo, sistemando il parapetto esistente e creando una nuova seduta da cui poter ammirare il panorama: ecco spiegato il motivo della presenza dei tre portali metallici, elementi architettonici che richiamano la forma degli obiettivi delle vecchie macchine fotografiche, sempre con lo sguardo puntato su Chiavenna.

Roccolo

Il roccolo è un edificio che veniva utilizzato per la cattura degli uccelli; esistono diversi esempi di edifici aventi questa funzione (almeno 5/6 sul versante sinistro della Val Bregaglia italiana), tutti caratterizzati da una forma a torre, slanciata verso l’alto, ma ormai tutti in disuso.

Nel roccolo lavorava l’addetto (in dialetto chiavennasco “al rocolèe”).

Sullo spiazzo antistante sorgevano degli alberi, generalmente disposti in cerchio, sopra i quali venivano posizionate le gabbiette degli uccelli di richiamo. Quando i rami degli alberi si riempivano di uccelli richiamati dal suono degli animali in gabbia l’addetto, dall’alto della sua torre, calava una rete con la quale catturava i volatili sugli alberi.

Prato Grande

La località Prato Grande, all’interno del Parco delle Marmitte dei Giganti, ha rappresentato il campo da sci e bob per tanti chiavennaschi.

Sulla roccia che lo racchiude ad est, denominata Sasso Dragone, si trovano parecchi fenomeni relativi all’attività glaciale (le cosidette Marmitte dei Giganti), ed in sommità dello stesso si può ammirare un fenomeno di levigazione in obliquo (mulino).

Pratogiano e i birrifici

I crotti, oltre a possedere un grande valore culturale nella vita di ciascun chiavennasco, nei tempi passati avevano assunto anche una grande importanza nella fase di produzione e conservazione della birra, trattandosi infatti di cavità naturali all’interno delle quali la temperatura si mantiene fresca e pressoché costante tutto l’anno (circa 5°-8°). Questi luoghi, tra il 1820 e il 1830 spinsero i mastri austriaci ad aprire le loro fabbriche, così da poter sfruttare oltre all’acqua e all’aria buona, questi frigoriferi naturali per la maturazione della birra.

A Chiavenna all’apice dell’attività, nel 1869, si contavano ben nove birrifici che rappresentavano circa il 20% della produzione nazionale di birra, poi confluiti nel Birrificio Spluga, trasferitosi successivamente nel varesotto.